- 00 分布式链路追踪实战.md.html

- 01 数据观测:数据追踪的基石从哪里来?.md.html

- 02 系统日志:何以成为保障稳定性的关键?.md.html

- 03 日志编写:怎样才能编写“可观测”的系统日志?.md.html

- 04 统计指标:“五个九”对系统稳定的真正意义.md.html

- 05 监控指标:如何通过分析数据快速定位系统隐患?(上).md.html

- 06 监控指标:如何通过分析数据快速定位系统隐患?(下).md.html

- 07 指标编写:如何编写出更加了解系统的指标?.md.html

- 08 链路监控:为什么对于系统而言必不可少?.md.html

- 09 性能剖析:如何补足分布式追踪短板?.md.html

- 10 链路分析:除了观测链路,还能做什么?.md.html

- 11 黑白盒监控:系统功能与结构稳定的根基.md.html

- 12 系统告警:快速感知业务隐藏问题.md.html

- 13 告警质量:如何更好地创建告警规则和质量?.md.html

- 14 告警处理:怎样才能更好地解决问题?.md.html

- 15 日志收集:ELK 如何更高效地收集日志?.md.html

- 16 指标体系:Prometheus 如何更完美地显示指标体系?.md.html

- 17 链路追踪:Zipkin 如何进行分布式追踪?.md.html

- 18 观测分析:SkyWalking 如何把观测和分析结合起来?.md.html

- 19 云端观测:ARMS 如何进行云观测?.md.html

- 20 运维集成:内部的 OSS 系统如何与观测相结合?.md.html

- 21 结束语 未来的监控是什么样子?.md.html

01 数据观测:数据追踪的基石从哪里来?

我们在日常开发过程中无时无刻不在和数据打交道,想要让程序运行得稳定顺畅就要实时对数据进行观测。本课时我就先来讲解观测的数据到底从哪里来的?

监控数据来源

我们一般讲的数据观测,其实观测的就是从发起请求,到真正查询的这个过程中的数据。那在这个过程中,我们需要关注哪几个层次的数据呢?接下来,我会从数据请求发起的用户端到数据查询响应的服务端逐层分析。

端上访问

首先是用户侧的端上访问,这应该是最容易理解的。在互联网发展的早期,我们通过 PC 浏览网页,就属于端上访问的范畴。随着移动互联网的发展,端上访问的范围得以扩大。我们打开各种 App,或是访问 App 中的小程序/H5 页面,都属于端上访问。用户通过端上访问,也最能直观地感受到我们程序的响应速度,所以端上访问的数据就变得十分重要。

我们一般可以通过以下几个方式获取端上访问的数据:

- 用户体验监控:Web 页面中的白屏时间、DOM 元素/资源加载耗时、文档网络耗时;App 的卡顿率、崩溃率、热启动加载时长等。

- 日志:在 Web 页面中,如果出现脚本错误,则需要将相应的异常信息通过日志的方式上报服务器;App 也会有相应的日志输出,但移动端更关注系统崩溃或出现异常时的日志信息。

- 端到端:指的是用户端(Web/App)到后端服务器的请求情况,比如访问量、成功率、响应时间等。通过端到端观测时,我们还需要了解端上所处的地区、网络环境、响应状态码等信息,才能更好地掌握用户真实的使用情况。

- 可用率:因运营商和地区的不同,会导致访问端上时有一些差异,比如访问是否可用、响应耗时长短等。这与 CDN、DNS 等公共资源有莫大的关系。

应用程序

当端上发起请求后,一般会到达应用程序。这里是代码运行,以及处理用户请求的地方。在应用程序中,我们可能会集成各种第三方组件,比如常见的 Kafka、Redis、MySQL。应用程序的执行效率最终会通过端上响应情况反映出来,直接影响到用户的使用体验。

如果我们想要提升程序的响应速度,就不得不关注以下几个指标:

- 执行情况:我们常说的响应时间、QPS 等,都可以反映应用程序的执行情况。针对端上的请求,或者我们的定时任务,应用程序的执行情况就十分关键。执行情况越差,用户的直观体验也会越差。在组件级别,像 MySQL 中的慢查询监控,Kafka 中的 Lag 监控等,也可以反映应用程序的执行情况。

- 资源消耗:应用程序部署后,会消耗一定的资源,例如内存级别的 Redis 会消耗大量的内存,Kakfa 则因为要进行磁盘写入所以会要求较好的 I/O。我们的应用程序会区分 I/O 密集型和 CPU 密集型,它们所对应的资源消耗是不同的。

- VM 指标监控:指的是 JVM 监控,比如 GC 时间、线程数、FGC/YGC 耗时等信息。当然,其他语言也有其独特的统计指标信息。

- 容量:指单个系统可最大承受的容量。容量也是一个非常重要的指标,当应用访问量到达阈值时,我们一般会对这个应用的访问容量进行扩缩容。

- 服务关系:随着分布式系统架构的流行,我们在监控单体应用的基础上,还必须考虑应用之间的调用关系和调用速度,比如是否会存在两个服务之间的相互循环引用,下游服务出现问题是否会干扰整个流程的执行,又或是服务之间的响应时长、上下游服务的依赖程度等。

- 应用日志:应用日志应该是我们再熟悉不过的内容了。我们开发的应用程序,会记录下自身的日志,第三方组件也会有相应的日志,比如 MySQL 的进程日志、慢查询日志等。充分利用应用日志,可以大幅提高我们的排错能力。

- 健康情况:当前服务是否存活、服务运行是否稳定等,这也是十分关键的指标。我们在 ES 中可以看到服务的状态(RED、YELLOW、GREEN)。

业务监控

业务监控也是可观测系统中一个重要的内容,如果你只是让应用程序稳定运行那肯定是远远不够的。因此,我们常常会对具体业务产生的数据进行监控,例如网站系统中我们会关注 PV、UV 等参数;在支付系统中,我们则会关注创建订单量、成单量等。

业务指标能很好地体现出系统是否稳定。任何系统,如果出现了问题,最先受到影响的肯定是业务指标。当然,如果影响不是特别大,那就说明对这个指标进行监控的意义也不是很大。

业务指标也可以衡量上线后的成效。如果我们需要通过 A/B Test 了解用户更偏好哪一种模式,可以分别观察两种模式下的业务指标来比对用户喜好。再或者,我们可以通过业务指标得出的结论,在上线前进行一些改进(例如选择用户更偏好的模式)来提高成单率。

核心业务指标的设定因具体的业务和场景而异,因此开发人员也需要对业务和代码有一定的了解。

基础设施

基础监控我想你也不陌生。我们的应用程序/组件一般都是运行在云主机、操作系统上的,如果基础设施出现了严重问题,会影响到云主机和操作系统,进而牵连应用程序/组件的正常运行。

为了避免这种情况,我们会对基础设施进行监控,以保证它们可以良好地运行着。

我们一般会从 2 个方向监控:

- 资源利用:这个很好理解,像 I/O 使用率、CPU 利用率、内存使用率、磁盘使用率、网络使用率、负载等都属于资源利用的范畴。

- 通信情况:这里是指主机与主机之间的网络情况。通信是互联网中最重要的基石之一,如果两台主机之间出现如网络延迟时间大、丢包率高这样的网络问题,会导致业务受阻。

可观测性核心概念

基于上面几个层次的数据来源的介绍,你应该对要观测的数据有了一个大概的了解。

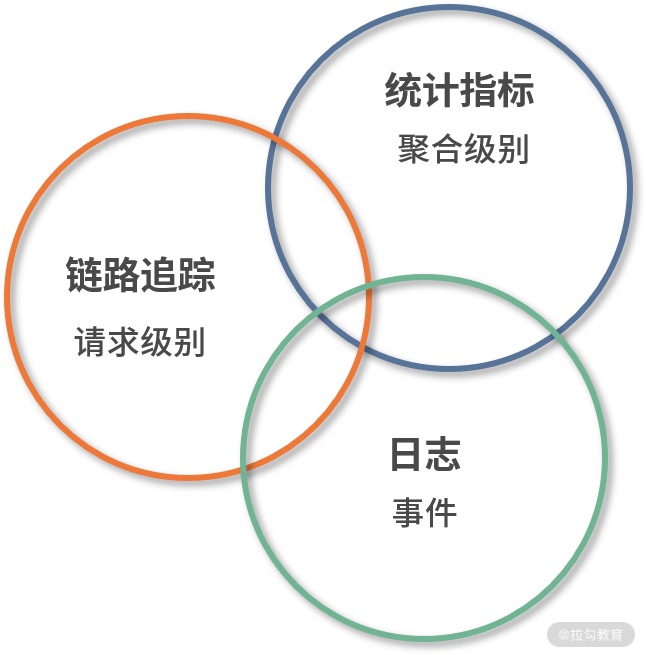

为了解决我在“开篇词”中提到的 3 个问题,我们通常会通过几个维度来观测这些数据,这也是我接下来要为你介绍的可观测性中比较关键的概念:日志、统计指标和链路跟踪。

日志(Logging)

日志是系统中的常见功能,我们前面说的数据来源的各个部分都有可能产生日志。日志一般的描述是:在特定时间发生的事件,被以结构化的形式记录并产生的文本数据。

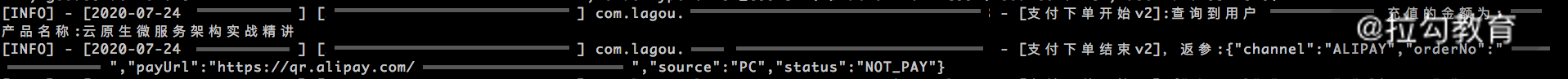

日志可以为我们展现系统在任意时间的运行状态,又因为它是结构化的文本,所以我们很容易通过某种格式来进行检索,比如下图就是对 7 月 24 日用户支付下单操作的记录:

由于日志是最容易生成的,如果它大量地输出,会占据比较大的存储空间,进而影响整个应用程序的性能,比如 Java 中 logback 的日志框架,就算使用了异步线程来执行,也会对磁盘和 I/O 的使用率造成影响。

当然,也有一部分系统是利用日志可追溯、结构化的特点,来实现相关功能的,比如我们最常见的 WAL(Write-Ahead Logging)。WAL 就是在操作之前先进行日志写入,再执行操作;如果没有执行操作,那么在下次启动时就可以通过日志中结构化的,有时间标记的信息恢复操作,其中最典型的就是 MySQL 中的 Redo log。

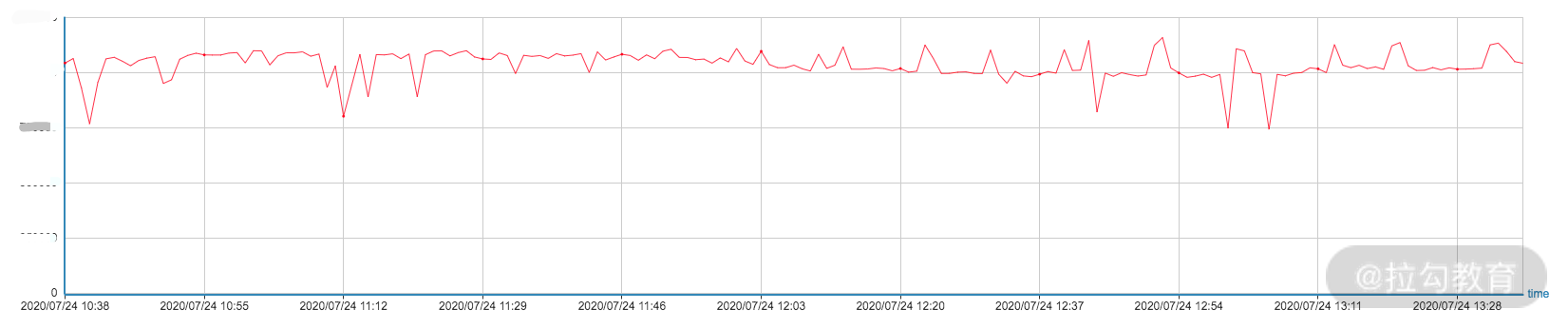

统计指标(Metrics)

统计指标也是我们经常使用的。它是一种可累加的聚合的数值结果,具有原子性。因此,我们可以通过各种数学计算方式来获取一段时间内的数值。

统计指标针对数据的存储、处理、压缩和检索进行了优化,所以一般可以长期存储并以很简单的方式(聚合)查询。但由于涉及数据的处理(数学计算方式)和压缩,所以它也会占用一定的 CPU 资源。

统计指标是一个压缩后的数值,因此如果指标出现异常,我们很难得知是什么原因导致的异常。此外,如果我们使用了一个高基数的指标来作为统计的维度,那么统计就很容易给机器带来高性能损耗,比如,在基于用户 ID 的维度去做数据统计时,因为在统计的时候需要一段时间范围,如果数据过多就必然会造成内存上的占用。

讲到这里,你应该对指标有了一定的认识。我们后端经常说的 QPS、TPS、SLA 都是计算后得到的指标;基础设施中的 CPU 使用率、负载情况也可以认为是指标。

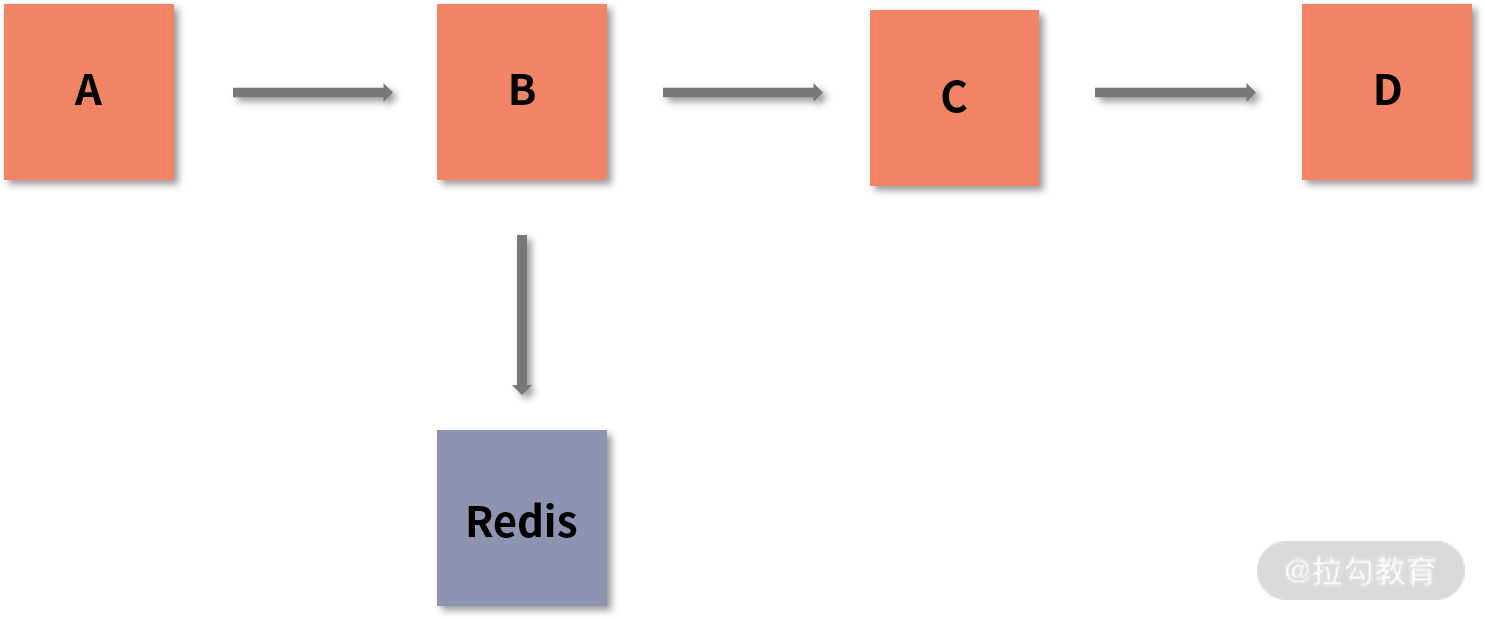

链路追踪(Tracing)

链路追踪 可能是一个较新的概念,但是“全链路压测”这个词你一定不陌生。链路追踪中的“链路”和全链路压测中的“链路”,它们的概念是一样的,只不过链路追踪是将链路的完整行为信息进行记录,然后通过可视化的形式展现出来。这里我用一张图来说明:

假设我们程序中的一个接口总共有 4 个服务参与,调用的关系分别是 A->B->C->D,其中 B 服务还与 Redis 这种第三方应用产生了调用/请求关系。这一过程,我们就可以在链路追踪中,通过类似于上面这张图的形式来展示。当然,这只是个例子,在实际中,链路追踪展示的图会比这个更加清楚。我会在后面的课程中更加详细地讲解,这里就不加赘述了。

链路是支持跨应用的,比如我们常见的 RPC 请求,就可以说是链路中的一部分。

与日志一样,链路追踪也会造成一定的性能损耗,因为任何形式的观测都需要存储一定的数据和时间信息,这必然会占用一定的 CPU 和内存资源。我们一般可以通过采样的方式解决资源占用的问题,我会在后面“链路追踪”章节中介绍。

链路追踪是整个可观测性中一个很有趣,也是很重要的部分。希望通过这个简单的说明,能让你对它有一个基础的认识。

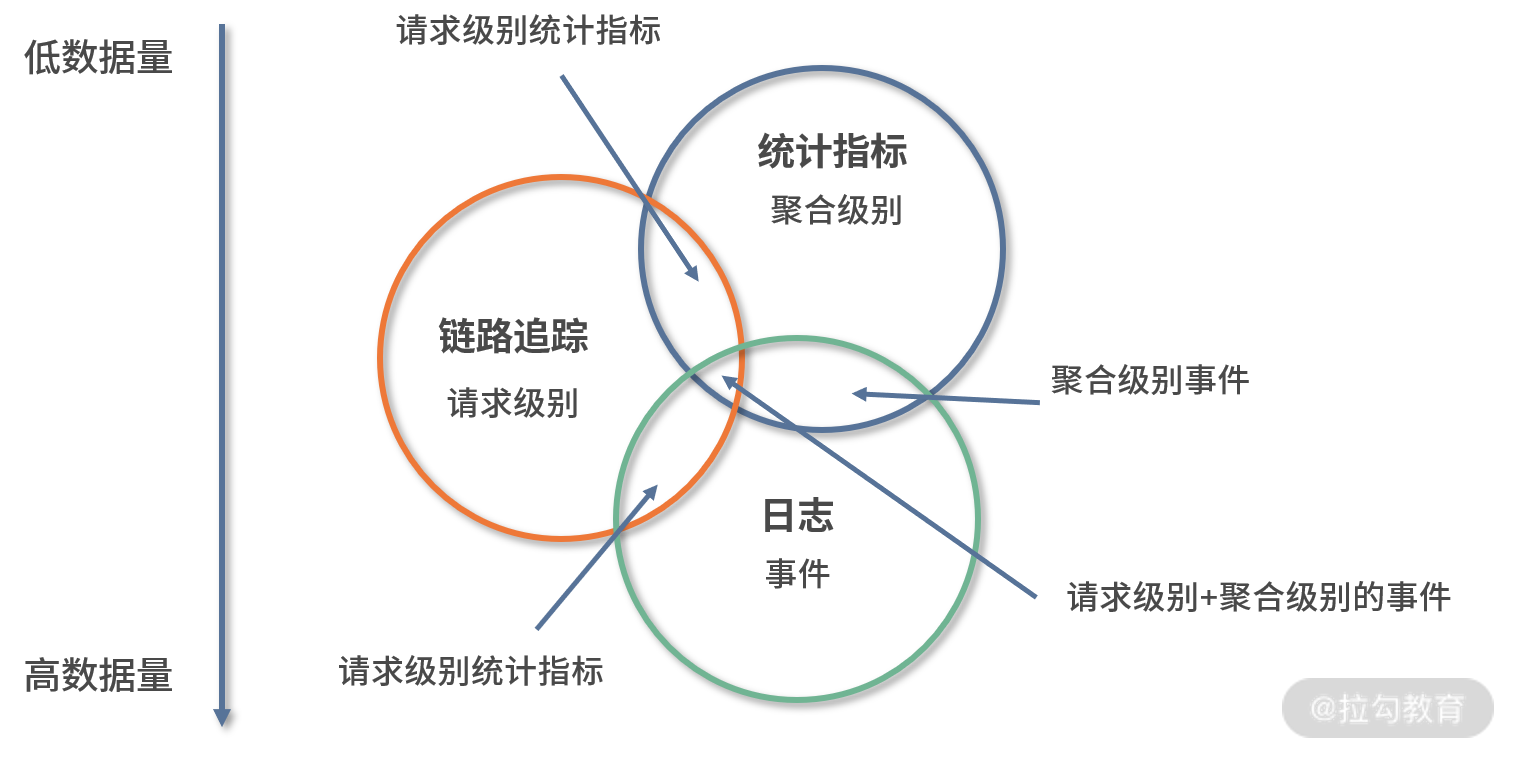

三者之间关系

我们一般可以将数据的来源分为 2 个级别:

- 请求级别: 数据来源于真实的请求,比如一次 HTTP 调用,RPC 调用;

- 聚合级别: 真实的请求指标,或是系统的一些参数数据聚合,比如 QPS、CPU 数值。

根据这 2 个级别,我们可以对上面的 3 个内容加以细化,其中链路追踪是请求级别,因为它和每个请求都挂钩;日志和统计指标可以是请求级别,也可以是聚合级别,因为它们可能是真实的请求,也可能是系统在对自身诊断时记录下来的信息。

那么当它们两两组合之后又是什么关系呢?我们可以从下图中看到:

- 链路追踪+统计指标(Request-scoped metrics),请求级别的统计:在链路追踪的基础上,与相关的统计数据结合,从而得知数据与数据、应用与应用之间的关系。

- 链路追踪+日志(Request-scoped events),请求级别的事件:这是链路中一个比较常见的组合模式。日志本身是每一条单独存在的,将链路追踪收集到的信息集成在日志中,可以让日志之间具备关联性,使其具有除了事件维度以外的另一个新的维度,上下文信息。

- 日志+统计指标(Aggregatable events),聚合级别的事件:这是在日志中的比较常见的组合。通过解析这部分具有统计指标的信息,我们可以获取相关的指标数据。

- 三者结合(Request-scoped,aggregatable events):三者结合可以理解为请求级别+聚合级别的事件,由此就形成了一个丰富的、全局的观测体系。

根据以上这 3 个概念,我们再来想想它们最终会输出的数据量(Volume)。

统计指标是数值的形式,同时又可以压缩,所以它所需的存储量是最小的;日志的输出量最大,但相对的,它也有比较全的内容记录;链路追踪则正好处于二者之间,它不会像日志一样大量地输出,也不像统计指标一样节能。

于是,这三者的关系就形成了我们图中最左侧的竖线。

结语

我相信通过这节课的学习,你已经对可观测性有了一个整体的认识。在接下来的课程中,我会分别对日志、统计指标、链路追踪这 3 个概念做更深入的讲解。当然,我也会以开发的角度,从更细的维度来介绍我们该如何去参与其中。

最后,给你留道思考题,除了这三个关键点以外,你觉得在观测中还有什么也是必不可少的?欢迎你在留言区留言,分享你的理解和在工作中的经验。